6月14日“文化和自然遗产日”当天,国学教研室邓清源老师带领语教24级的四名学生,走进晴川阁武汉大禹文化博物馆,开启了一场别开生面的非遗文化体验之旅,深刻感受国家级非遗项目——“武汉大禹治水传说”的独特魅力。

“文化和自然遗产日”师生探访晴川阁

活动伊始,《大禹晴川情》——一场打破传统观演模式的木偶戏(国家级非遗“武汉杖头木偶戏”)沉浸式演出惊艳众人。现场观众男女老少齐聚,热闹非凡。“这哪是看戏啊,分明是跟着大禹治水去了!”演出结束后,身着汉服的姑娘攥着节目单感叹。两个小男孩还在模仿舞台上的号子,引得周围观众忍俊不禁。演出中,当演员们扛着木偶从观众身边跑过时,后排大叔下意识侧身让路;而在模拟洪水肆虐的场景里,抱着孙女的阿姨轻轻捂住孩子眼睛:“别怕,这是假的。”随着最后一束追光熄灭,白发老者仍凝视着空荡荡的舞台:“活了大半辈子,头回这么看懂大禹的故事。”人群中此起彼伏的赞叹声,让剧场的空气都染上了传奇色彩。演出突破常规界限,观众跟随演员在不同场景间移动,配合精妙的灯光音效,仿佛穿越时空,亲身参与到大禹治水的壮阔故事中,对这一古老传说有了更为直观且深刻的理解。曲终人未散,观众伫立现场,回味悠长。

大禹治水传说木偶戏演出

“禹斗无支祁”

木偶戏演出结束后,众人移步讲座现场,聆听国家级非遗项目“武汉大禹治水传说”传承人程涛平的专题分享。

程涛平传承人正在讲述大禹治水的故事

讲座中,程涛平传承人慈祥和蔼,以深入浅出的讲解,将武汉大禹治水传说娓娓道来。他强调,大禹带领中华民族战胜水患,自此掀开了民族历史的崭新篇章。而武汉三镇因地处长江、汉水交汇之处,依山傍水的独特地理位置,孕育出源远流长、博大精深的文化,如今更是经济繁荣。这一切成就,都与大禹13年治水,“三过家门而不入”的无私奉献密不可分。大禹开创性地将治水方式由“堵”改为“疏”,最终建立夏朝、划分九州、平定天下,其功绩泽被后世。

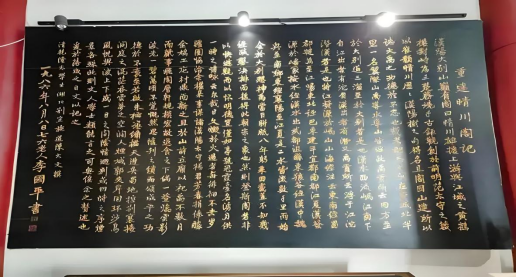

程涛平传承人还特别推荐大家阅读《重建晴川阁记》,称其兼具历史性与文采性,是了解大禹治水文化和晴川阁的珍贵资料。看到现场的学生们,程涛平传承人不禁联想到自己的孙子,分享了在家中与孙子交流大禹治水文化的温馨场景,言辞间饱含着对年轻一代传承发展大禹治水文化精神的殷切期望。

《重建晴川阁记》

讲座结束后,程涛平传承人亲自带领师生参观大禹神话园。园内“应龙画河海”“搏杀相柳”“三过家门而不入”“九尾狐说亲”“大禹乘龙马车检阅九鼎”等雕塑造型壮观,栩栩如生。

传承人程涛平向初教师生讲述石家河玉面人像

传承人指着九尾狐说亲雕塑,笑着对围观的小朋友说:“你们知道吗?这只狐狸可是大禹的'月下老人'!”转头又向老人解释:“咱们的青铜雕塑不仅仅展现了生动的说亲情节,你们往这儿看,他还展示了人体的力量美。”有游客指着“三过家门而不入”雕塑发问:“大禹真能忍住不看妻儿?”传承人接过话茬:“您看这雕塑,大禹回头时衣袂扬起的弧度,藏着他心里最柔软的牵挂。”程博士告诉我们雕塑里藏着的小巧思:大禹孩子三个时期的身高,巧妙的体现了时间的推移。当观者驻足,不仅能感受到西方雕塑艺术的精湛技艺,更能透过中华民族典型文化符号,触摸到中华文明中永不磨灭的奋斗精神与文化基因。这种东西方艺术的交融创新,让古老的神话传说焕发出全新的生命力,成为连接过去与未来的艺术桥梁。

在采访环节,面对“目前传承大禹治水传说最行之有效的方式”这一提问,程涛平传承人表示,当天举办的活动便是很好的范例,传说类非遗的传承方式应该多样结合,例如当天演出的《大禹晴川情》,再如晴川阁文创店内售卖的大禹文创。他热切期盼更多青年朋友加入到非遗文化传承活动中来。

晴川阁文创产品

学生向程涛平传承人提问

虽年近80岁高龄,程涛平传承人谈及大禹治水文化时,依旧目光灼灼、侃侃而谈,丰富的见解如清泉般源源不断,极具感染力。正如程涛平传承人所言,非物质文化遗产与物质文化遗产同样意义非凡,它不应仅存于文化典籍之中,更应深深扎根于百姓心间。参与此次活动的熊仪、田鑫婕、陈霞、杨怡菲四位同学纷纷表示收获颇丰,并表示愿意将大禹治水传说融入课前3分钟展示,主动担当起这一非遗文化的校园传播者,让武汉大禹治水传说在校园绽放新光彩。

师生与程涛平传承人合影留念