武汉城市职业学院“筑家”辅导员工作室王斌老师和罗攀老师组织“青寻家脉——沿着习总书记的足迹寻找家文化”暑期社会实践队走进江西上饶婺源县汪口古村,于雕梁画栋间解码家族伦理如何从“小家”延伸至“大家”,在乡约民规中探寻家文化辐射乡村治理的独特路径,找到藏于建筑肌理中的家族密码与乡邻智慧。这座始建于清代的古村落,以俞氏祠堂为精神核心、乡约所为治理枢纽,将“家”的伦理延伸至宗族、村落,形成了独具特色的家文化生态体系。

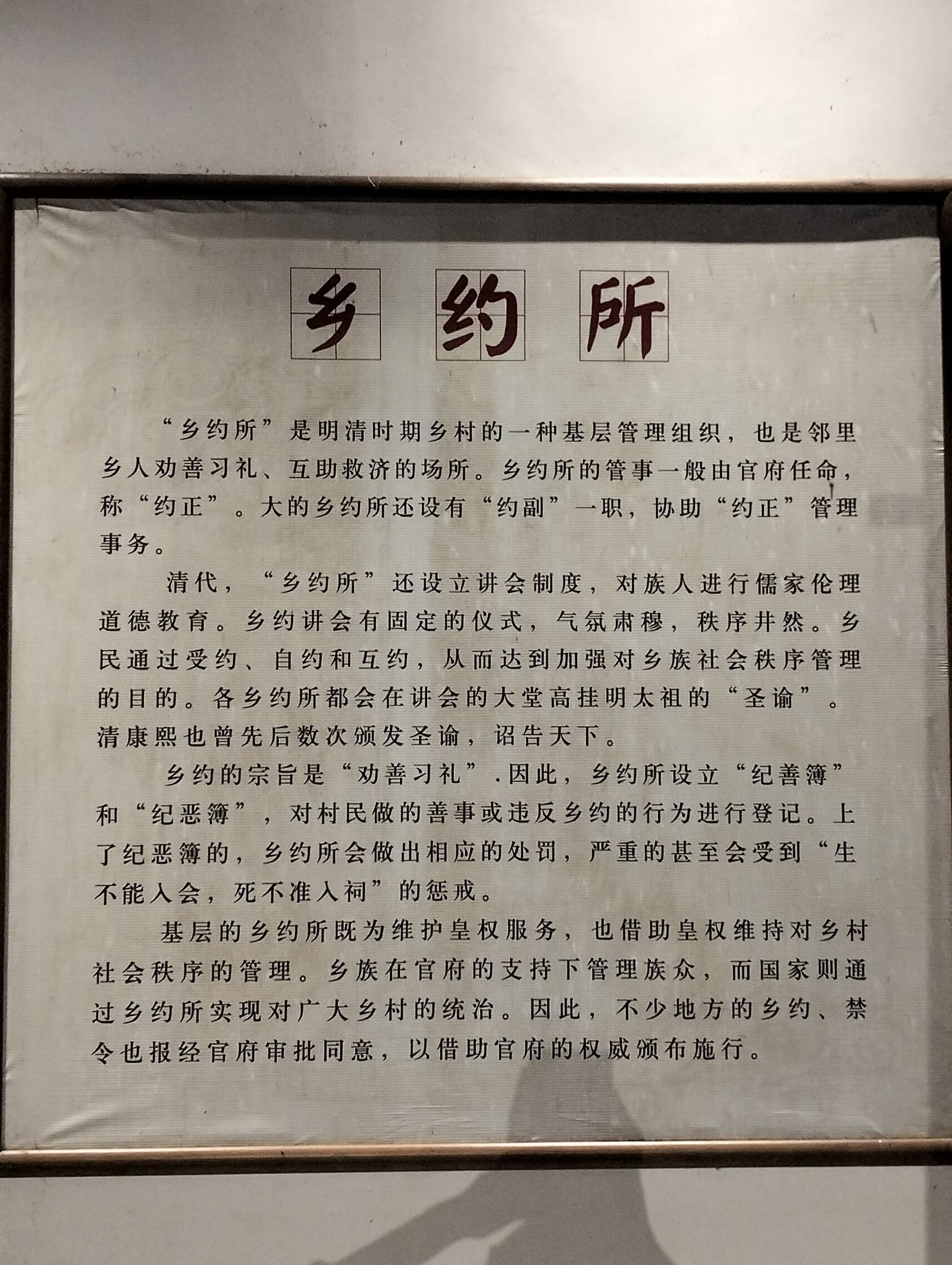

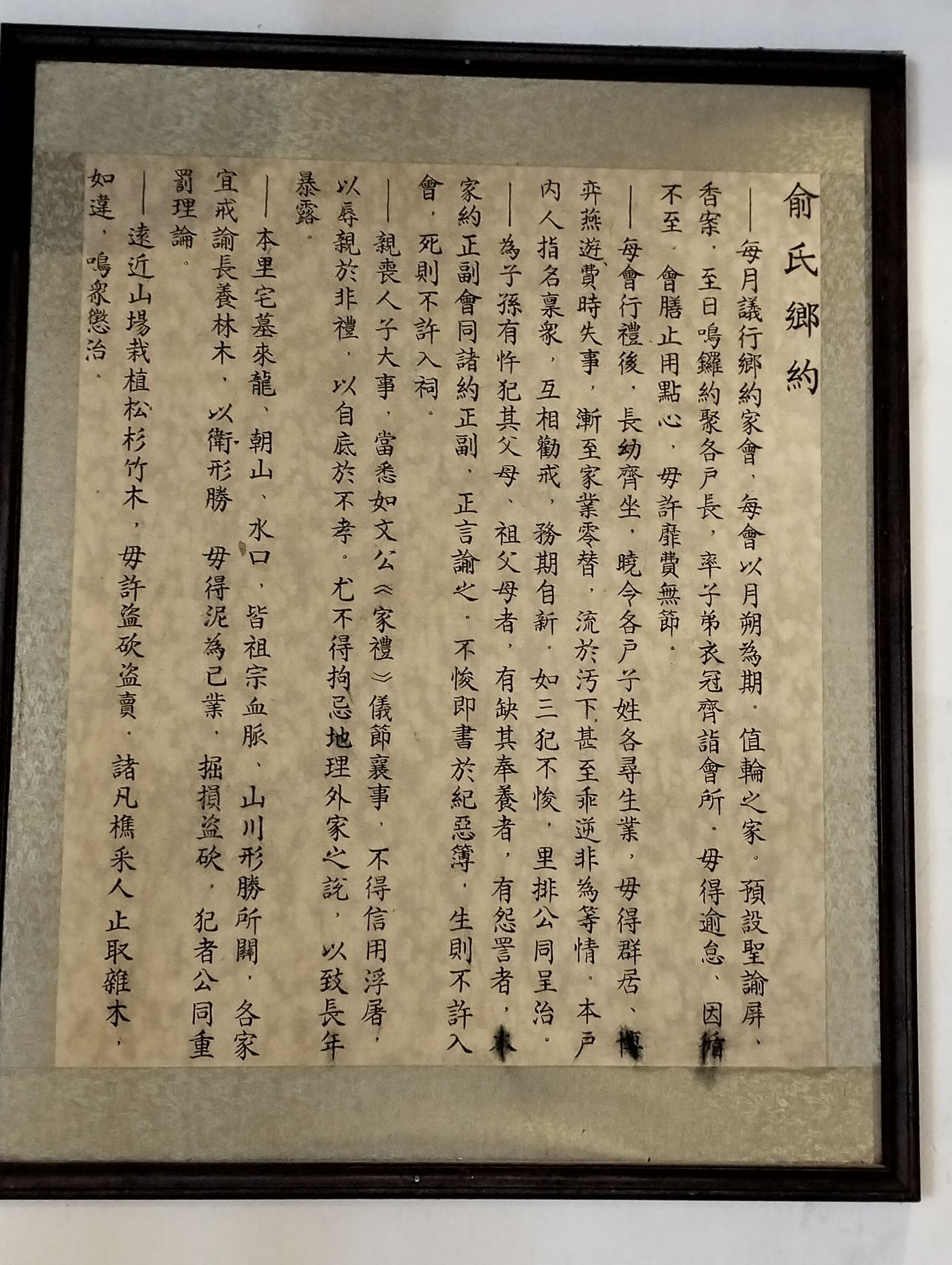

实践队的同学们首先来到了距祠堂百米之遥的乡约所,正门“公心堂”匾额下,《汪口乡约》碑刻历经三百年风雨记载着另一种家文化的表达,“凡我村民,谊同骨肉”的开篇语仍清晰可辨。“凡我村民,无论俞姓他姓,皆如一家;子弟有过,族亲共教之;鳏寡孤独,邻里共助之”,碑文中将“小家”伦理扩展至“大家”治理的理念,让实践队的同学们深受触动。并且乡约还将《俞氏家训》中的“孝悌”“勤俭”等理念,拓展为“息讼”“助学”“禁赌”等十二条村规,甚至细化到“鸡鸭不得散放”“柴火不得乱堆”等生活细节。

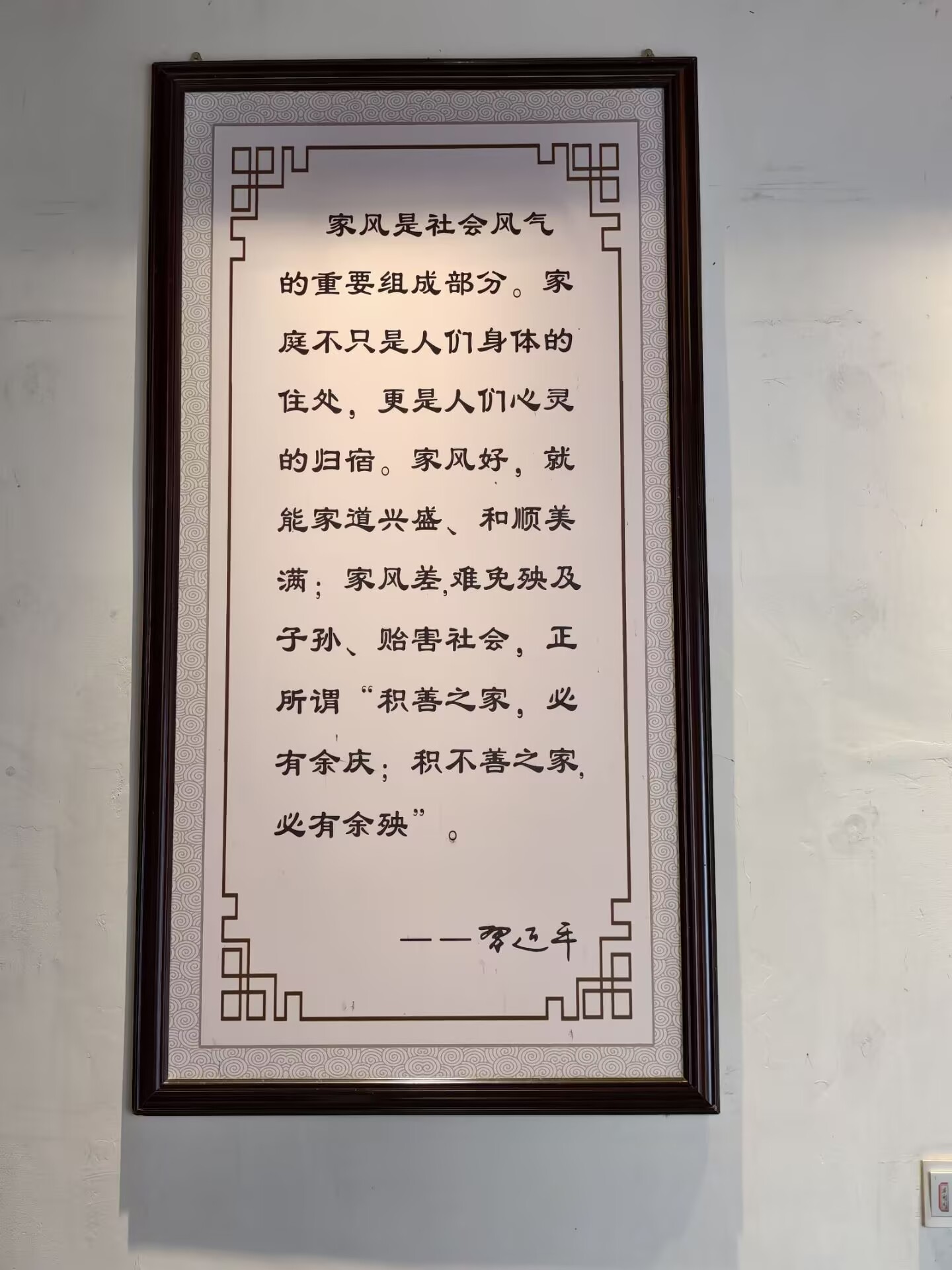

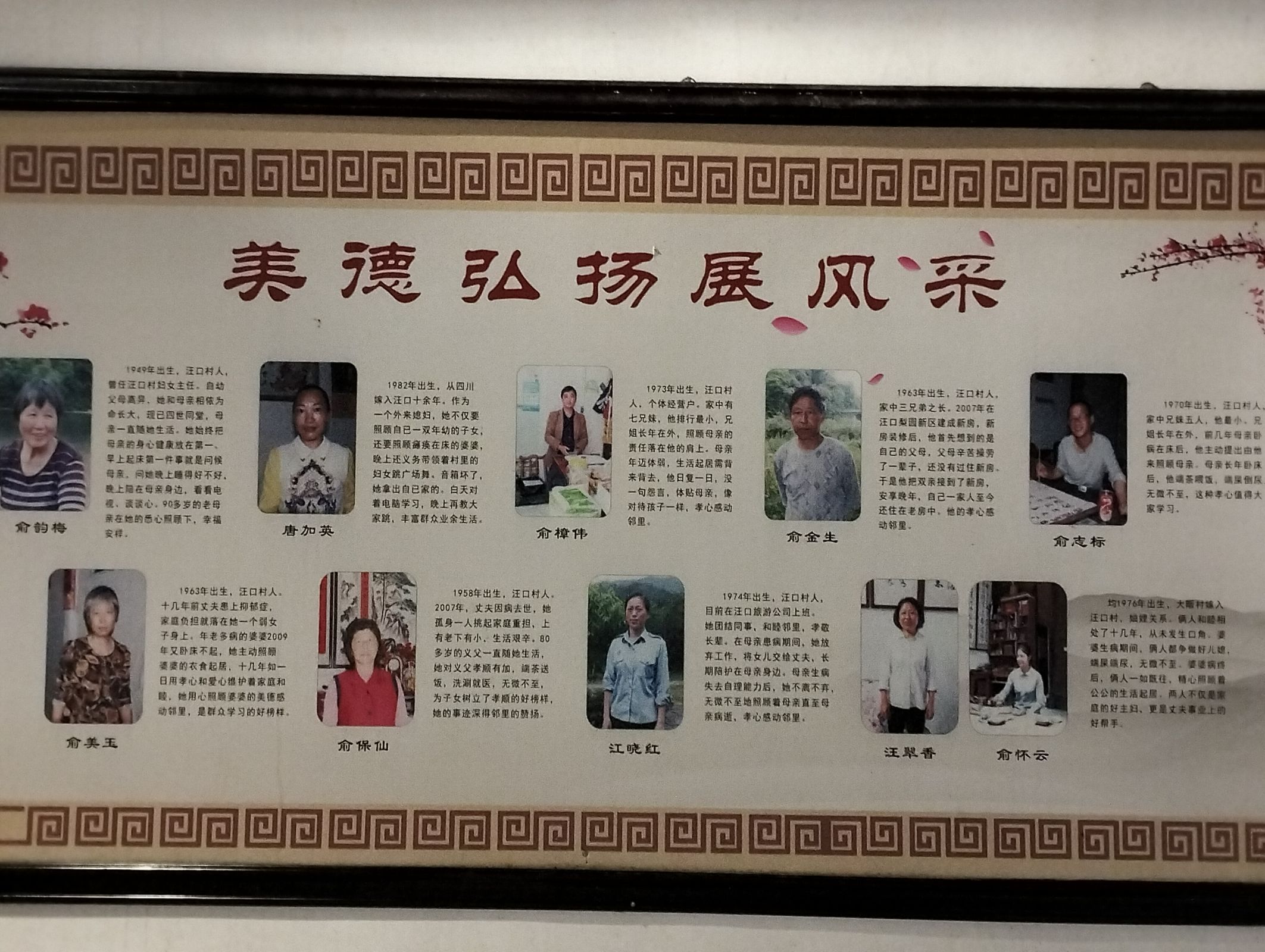

进入乡约所的中堂,同学们发现堂内摆放了许多桌凳。原来,这座占地不足两百平米的院落,还曾是乡邻议事、纠纷调解的场所。村里谁家有矛盾,请来族老和乡约负责人,坐在这长条凳上评理,往往三言两语就化解了。这种将家族教化与乡村治理相结合的模式,让家文化从血缘亲情延伸至地缘温情。走到后堂,一面表彰墙吸引了同学们的注意,上面写道:俞美玉照顾瘫痪婆婆十年如一日,俞建国带动三户村民发展民宿共同致富等许多事迹,并且在村规民约的宣传栏上,清代乡约与现代村民公约并列张贴,“禁赌禁毒”的古训旁,新增了“反对铺张浪费”“践行光盘行动”的新规定,新旧文化在碰撞中实现传承。

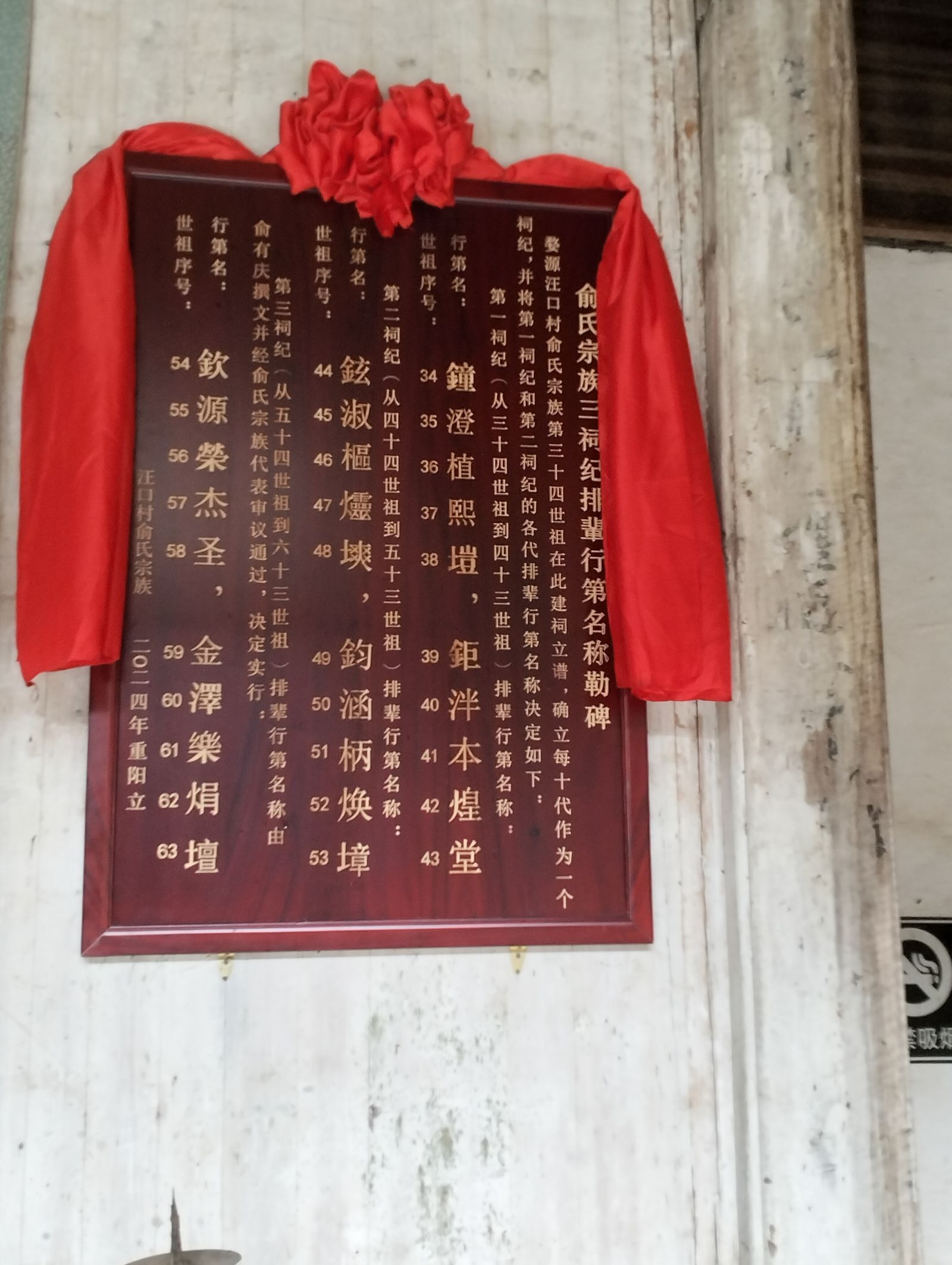

走进俞氏宗祠,两侧“承先祖一脉相传克勤克俭,教子孙两行正道惟读惟耕”的楹联,道出了俞氏家族600余年的治家理念。在祠堂回廊,同学们看到二十余块明清时期的碑刻整齐排列,记载着《俞氏家训》的具体条文,从“孝亲睦邻”“戒骄戒奢”到“择业守业”,涵盖家族生活的方方面面。在碑文中有这样一句话:“族无闲丁,家无惰民”,是明代俞氏先祖农耕与读书并重理念的体现,造就了“一门七秀才,三代五良吏”的佳话。

在祠堂后进的“名人堂”,俞氏历代先贤的画像与事迹引人驻足。其中明代俞应纶“为官清廉,归乡后以家训教族人”的故事尤为动人,其手书“居官者当思民之不易,为子者当念亲之辛劳”的家训拓片,至今仍被村民奉为圭臬。而在祠堂最深处的“寝堂”,供奉着俞氏自明代迁此以来的28位先祖牌位。牌位两侧的“家谱阁”里,珍藏着七部《俞氏宗谱》,最早版本修于明万历年间。谱牒中除世系记录外,还收录了族人的诗文、墓志,甚至有“治家格言”“持家要术”等专卷。

在汪口古村,祠堂与乡约所仍是村落生活的核心,家文化早已超越血缘的边界,成为维系村落文明的精神纽带,为当代乡村治理与文化传承提供了鲜活样本。跨越六个世纪,家文化如同村前的河水,既保留着源头的清澈,又汇入了时代的新流,这种家文化不是博物馆里的标本,而是流淌在村民血脉中的行为准则。在祠堂的碑刻里、乡约的条文中、村民的言行间,续写着“家道兴盛、乡邻和睦”的永恒故事。